少子化のカギ

それは「子育ての社会化」子育てママと

新しい大人世代のクロスママ相談カフェ

出生数初の70万人割れ

厚労省が昨年6月に発表して大きな話題となったのは、2024年の人口動態統計で、日本で生まれた日本人の子供の数が前年比5.7%減で、68万6061人と統計のある1899年以降初めて70万人を割った。現在、わが国は人口減少社会にあり、その少子化および人口減少のスピードが加速している。少子化・人口減少ともに増大への転換は容易でないとしても、歯止めをかけることは急務といえる。そうでないと生産年齢人口が加速度的に減少し、国の維持にも難しい面が出てきかねない。

重要なのは先輩ママやママ友との交流

2019年に出生率2.95を記録して話題となった岡山県奈義町。現在は多少落ち着いて来て、それでも2.21前後ではないかとされるが、その町の担当者によれば、「どんなに役場がお金を出しても、一時的なお金だけで人を育てることはできない。」「それより重要なのは、子育て支援をしてくれたり相談に乗ってくれたりする先輩ママや、ママ友との交流ではないか。」としている。もちろん教育費無償化や給食費の無償化なども重要な施策であり、よりなされることが必要である。とはいえ、それだけで解決するかといえば、必ずしも十分とはいえないのではないか。そのときに、先輩ママの助言やママ友との交流が支えになる。

「子育ての社会化」と新しい大人世代の役割

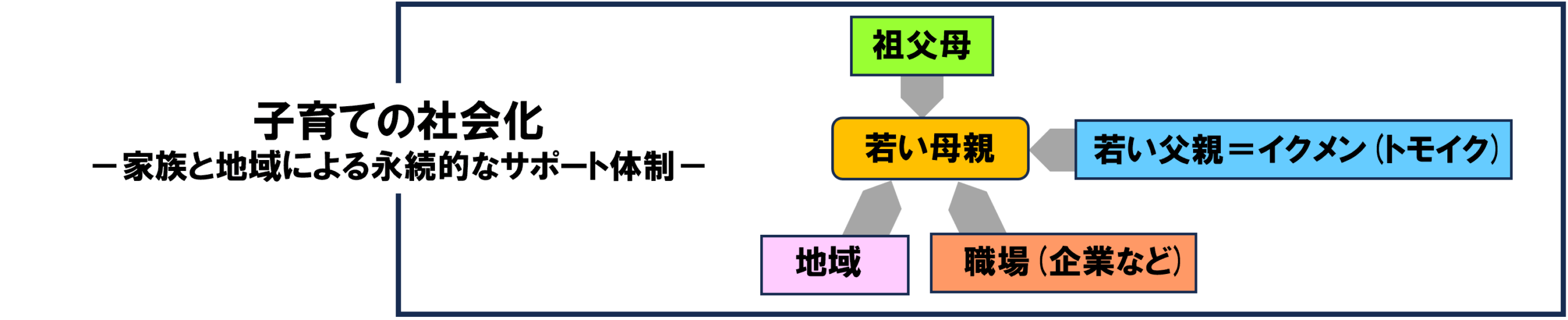

重要なのは、無償化などの経済的支援とともに「子育ての社会化」が必要なのではないか。すなわち、「社会全体」で子育てをサポートして行く意識と仕組みづくりである。2000年に介護保険制度がスタートしその趣旨は「介護の社会化」すなわち家族だけで抱えない、ということであった。まだまだ課題はあるにせよ、例えば、制度スタートの2000年当時に大きな問題と言われた「義父・義母の介護」は世代交代による当事者の意識変化と相まって、影を潜めるようになった。

「子育て」の場合は、介護以上に、「社会全体で子育てを支えよう」という意識と環境づくりが重要だといえる。とくに、若い世代が結婚・出産により前向きな意識が持てることが、基本的な解決になるわけで「社会全体で支える」という環境がその意欲を引き出す。

では誰が「若い母親」を周りで支えるか、ということについては、その「若い母親」自身の環境によって変わるため、どういう環境であったとしても誰かが支えるようになることが望ましく、「多層的に支える仕組み」が必要といえる。

●祖父母/実は日本の働く女性を最も支えているのはこの「祖母」とりわけ若い母親の実母である。そのことが社会的に語られていないことが大きな問題といえる。また、負担の多くなりがちな「孫育て」よりも、できる範囲での「孫ケア」がより現実的といえる。むしろ日本型子育てとしてより良い「二世代子育て」を社会的に認知させるようにした方が健全で、かつ「祖母」も「若い母親」も胸を張ってできるのではないか。「新しい大人世代」の活躍をあらためて広げることになるといえる。

●若い父親=イクメン(トモイク)/これはともに子育てということで最も期待されるところであり、わが国でもすでに一般化しつつあるといえよう。「夫の育休」など夫の職場などでの理解もより進めことが求められる。とはいえ、これが通常のスタイルである欧州でも少子化が進行したりしているので、これだけで解決するわけではないことは考えておく必要がある。

●地域・職場(企業など)/ここが現在あまり手をつけられていないところであり、充実が求められる。そこに、奈義町の担当者が言う「先輩ママの助言やママ友の交流」が求められる。すでにママ友交流はある程度なされているが、 「先輩ママの助言」はほとんどなされておらず、大いに求められ、かつ効果的だといえる。これは企業でも可能であり、地域では、これとファミリーサポートが組み合わされることで大きな力を発揮する可能性がある。「新しい大人世代」の活躍が期待される。

この地域・職場(企業)での先輩ママ&ママ友の交流の一つとして推進されているのが「クロスママ相談カフェ」である。

[クロスママ相談カフェ]

地域と企業で「子育てママが先輩ママに相談し、かつ子育てママ同士の交流もできる」仕組みが「クロスママ相談カフェ」である。

近隣オフィスの働く女性による子育てママと先輩ママのクロスママ相談カフェ(東京・港区/2025年5月・9月/奥側が子育てママ・手前側が先輩ママ)

近隣オフィスの働く女性による子育てママと先輩ママのクロスママ相談カフェ(東京・港区/2025年5月・9月/奥側が子育てママ・手前側が先輩ママ)

どんな悩みでも先輩数人の誰かは経験をしているので、助言ができる。実際に多いのは、大変だどうなるんだろう、と不安を抱える子育てママの悩みに先輩ママは大したことないわよ、と答えられることである。そのことで子育てママは悩みを吐き出してかつ安心感を得られる。

<企業>では、どの企業でも、やはり子育てが大変なために離職せざるを得ないことも現実的にあると思われるが、先輩ママが相談に乗ってくれることで、仕事を継続しようという機会にもなる。また、イクメン社員の参加で、イクメンにとってはママ以上にわからないことも理解できるようになる。さらに、周囲の男性社員や管理職がオブザーバー参加することで、子育てママ社員の現状を把握できてよりスムーズな環境づくりをはかることにもなる。

<地域>では、ファミリーサポートと組み合わせることが効果的と思われる。ファミリーサポートもベビーシッター同様、知らない人に子供を預けることになりがちたが、クロスママ相談カフェとの組み合わせで、いつも相談に乗ってくれている先輩ママに子供を預けたり、頼み事をしたりできるため、各段に子育てはしやすくなると思われる。地域で子育てをすることの安心感にもつながり、地域の絆づくりにもなると思われる。まずは会話の相手・相談相手という敷居の低いところから先輩ママも参加できるだめ、多くの自治体でのファミリーサポートのなり手を増やすことにもなるとみられる。

先輩ママ&ママ友の交流が、今後、多くの企業や自治体に広がって行くことが望まれる。その一つのモデルとして人生100年時代未来ビジョン研究所では「クロスママ相談カフェ」を推進している。